Нус, друзья, продолжим поверхностно знакомиться с наиболее значимыми вехами в истории российского и, что главнее, советского автомобилестроения.

В прошлый раз мы закончили на том, что "Руссо-Балт" был национализирован, и последние автомобили сошли с конвейера под маркой "Промбронь". После этого завод уже не делал автомобили, а перешел на выпуск самолетов.

Что же осталось от автомобильной промышленности? Ну например, АМО. До революции планировалось наладить производство полуторатонных "Фиатов" по лицензии (знакомая картина), но не вышло, поэтому ограничились тем, что начали хотя бы собирать машины из готовых наборов. Когда наборы закончились, стали заниматься ремонтом. В 1918 году завод был национализирован, а первый советский грузовик АМО-Ф-15 увидел свет 1 ноября 1924 года.

Не будем подробно останавливаться на грузовиках, скажем лишь, что модель была вполне удачная, хотя и малость устаревшая. В начале славного пути АМО не имел стартера, электрических фар и электрического же гудка. Зато имел мокрое сцепление с 41 диском. Ага. Если у вас возникли вопросы, то вам за две минуты расскажут, как оно работает (только дисков в примере меньше):

Но у нас тут не лекция по инженерному делу, мы всего лишь знакомимся с тем, что выпускали наши заводы. Ну последнее, последнее. В самом конце грузовик получил и стартер, и электрические фары взамен ацетиленовых, и электрический гудок взамен груши. И наконец-то сухое (но все еще многодисковое) сцепление. И подачу бензина упростили, теперь бак находился сверху под капотом и бензин поступал в карбюратор самотеком. Не надо пугаться, это обычная практика для того времени.

Все, про АМО достаточно. До наших дней дожили три экземпляра, один из которых вот:

Я бы так долго не рассказывал про АМО, но вы же в курсе, что это будущий ЗИС, а затем и ЗИЛ? А значит, и до легковых автомобилей мы доберемся. Но обо всем по порядку. С отечественными легковыми автомобилями было не очень. Производству и развитию помешала Революция, а затем и гражданская война. Этим и объясняется значительный перерыв в производстве автомобилей, с которыми и до Революции было не густо. И только в двадцатых ситуация начала исправляться. Вот, рассказал про АМО, давайте посмотрим и на другие.

Во-первых, вот вам фотография, которая обеспечит плавный переход от АМО к следующему автомобилю.

Это НАМИ-1. Создан он по дипломному проекту студента Константина Шарапова, которого сразу приняли ведущим инженером в Научный автомоторный институт, что и есть НАМИ. Автомобиль тоже назвали НАМИ, и выпустили его в 1927 году. Автомобиль был предельно прост, и за счет этого надежен. В нем не было не только стартера, аккумулятора и бензонасоса, этим никого не удивишь, но даже и приборов. Бензин опять же поступал самотеком, а карбюратор был испарительного типа, и лить в бак можно было какой угодно бензин, даже самый дешевый. С кузовом тоже не стали выделываться - его формы максимально грубы и угловаты, зато вся эта простота позволяла производить эти машинки сотнями, и опять с точным количеством беда, я встречал числа 369, 412, 512, что из этого верно - надо углубляться, но такой задачи не стоит.

До наших дней сохранились два комплектных автомобиля и два шасси. Я, если не забуду, дополню пост цветной фотографией, да и вообще подобавляю своих личных фотографий из музеев. Ну а пока вот эта.

После НАМИ-1 начали разрабатывать НАТИ-2 и даже изготовили 5 штук, но дальше дело не пошло.

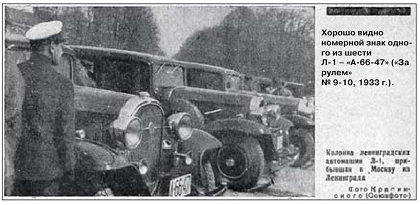

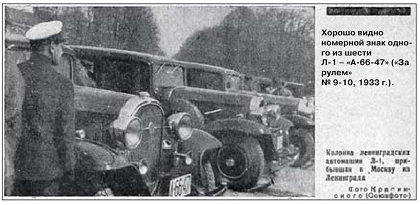

Это был уже 1932 год. А значит, самое время рассказать о первом советском лимузине. Это был автомобиль с очень коротким названием Л-1.

Выпускать его начали на заводе "Красный Путиловец" в 1933 году. За основу взяли американский "Бьюик-32-90", который был настолько же сложен, насколько прост был предыдущий рассматриваемый автомобиль, НАМИ-1. Несмотря на гигантскую сложность производства, помноженную на отсутствие опыта, почти все детали были изготовлены в СССР по чертежам, а это были самые передовые новинки того времени, чем собственноручно перечислять, вставлю сразу цитату из журнала "Техника - молодежи" того времени:

Особенность Л-1 заключается в том, что большинство механизмов его автоматизировано. Водителю нужно лишь вертеть «баранку» (рулевое колесо) и в исключительный случаях нажимать на педаль и переставлять рычаг перемены скоростей. Уход за Л-1 максимально облегчен. Для спокойствия хода и устранения вибрации коленчатый вал двигателя Л-1 снабжен особым «амортизатором»; механизм, открывающий и закрывающий клапаны в цилиндрах, сделан совершенно бесшумным; карбюратор снабжен специальным приспособлением, заглушающим свист засасываемого воздуха; в коробке передач автомобиля шестерни находятся в постоянном зацеплении, чем уничтожается стук при включении шестерен, срабатывание их и т. д. Температура охлаждения, состав горючей смеси, установка момента зажигания регулируются автоматически. Особенно интересно устройство механизмов: серво-сцепления и синхронизатора перемены передач. Сервосцепление, разъединяющее в нужный момент двигатель и колеса, действует при помощи разрежения, получающегося при засасывании воздуха в цилиндры, и помогает водителю выключать сцепление без утомительного нажатия на педаль. Также автоматически управляется при переключении в коробке скоростей число оборотов шестерен двух высших передач. Передача включается совершенно бесшумно, при этом внимание шофера не отвлекается утомительным нажатием на педаль сцепления. Все эти «мелочи» делают езду на Л-1 весьма спокойной как для водителя, так и для пассажиров. Внутренняя отделка и внешний вид Л-1 не оставляют желать ничего лучшего; они не хуже, чем в буржуазном автомобиле…

Первого мая 1933 года шесть автомобилей выехали на праздничную демонстрацию, а 19 мая совершили пробег "Ленинград - Москва - Ленинград".

За всю дорогу ни один из шести автомобилей не имел ни минуты простоя из-за работы двигателя и всей ходовой части. Скорость на отдельных участках доходила до 105 километров в час…

Стоит лишь отметить, что кузова этих автомобилей вручную выстукивались каретных дел мастерами, тогда как американцы свой "Бьюик", естественно, штамповали. Но поскольку производство было предсерийное, то ничего страшного. Машины показали себя хорошо, но проект по их массовому выпуску реализован не был. До наших дней не сохранилось ни одного экземпляра.

В это же время изготовлялись лицензионные "Форды", которые затем переросли в ГАЗ-А, но это отдельная тема, там еще и ЗИС появится, и даже КИМ... Все в один пост запихнуть не получится, так что до скорого!

В прошлый раз мы закончили на том, что "Руссо-Балт" был национализирован, и последние автомобили сошли с конвейера под маркой "Промбронь". После этого завод уже не делал автомобили, а перешел на выпуск самолетов.

Что же осталось от автомобильной промышленности? Ну например, АМО. До революции планировалось наладить производство полуторатонных "Фиатов" по лицензии (знакомая картина), но не вышло, поэтому ограничились тем, что начали хотя бы собирать машины из готовых наборов. Когда наборы закончились, стали заниматься ремонтом. В 1918 году завод был национализирован, а первый советский грузовик АМО-Ф-15 увидел свет 1 ноября 1924 года.

Не будем подробно останавливаться на грузовиках, скажем лишь, что модель была вполне удачная, хотя и малость устаревшая. В начале славного пути АМО не имел стартера, электрических фар и электрического же гудка. Зато имел мокрое сцепление с 41 диском. Ага. Если у вас возникли вопросы, то вам за две минуты расскажут, как оно работает (только дисков в примере меньше):

Но у нас тут не лекция по инженерному делу, мы всего лишь знакомимся с тем, что выпускали наши заводы. Ну последнее, последнее. В самом конце грузовик получил и стартер, и электрические фары взамен ацетиленовых, и электрический гудок взамен груши. И наконец-то сухое (но все еще многодисковое) сцепление. И подачу бензина упростили, теперь бак находился сверху под капотом и бензин поступал в карбюратор самотеком. Не надо пугаться, это обычная практика для того времени.

Все, про АМО достаточно. До наших дней дожили три экземпляра, один из которых вот:

Я бы так долго не рассказывал про АМО, но вы же в курсе, что это будущий ЗИС, а затем и ЗИЛ? А значит, и до легковых автомобилей мы доберемся. Но обо всем по порядку. С отечественными легковыми автомобилями было не очень. Производству и развитию помешала Революция, а затем и гражданская война. Этим и объясняется значительный перерыв в производстве автомобилей, с которыми и до Революции было не густо. И только в двадцатых ситуация начала исправляться. Вот, рассказал про АМО, давайте посмотрим и на другие.

Во-первых, вот вам фотография, которая обеспечит плавный переход от АМО к следующему автомобилю.

Это НАМИ-1. Создан он по дипломному проекту студента Константина Шарапова, которого сразу приняли ведущим инженером в Научный автомоторный институт, что и есть НАМИ. Автомобиль тоже назвали НАМИ, и выпустили его в 1927 году. Автомобиль был предельно прост, и за счет этого надежен. В нем не было не только стартера, аккумулятора и бензонасоса, этим никого не удивишь, но даже и приборов. Бензин опять же поступал самотеком, а карбюратор был испарительного типа, и лить в бак можно было какой угодно бензин, даже самый дешевый. С кузовом тоже не стали выделываться - его формы максимально грубы и угловаты, зато вся эта простота позволяла производить эти машинки сотнями, и опять с точным количеством беда, я встречал числа 369, 412, 512, что из этого верно - надо углубляться, но такой задачи не стоит.

До наших дней сохранились два комплектных автомобиля и два шасси. Я, если не забуду, дополню пост цветной фотографией, да и вообще подобавляю своих личных фотографий из музеев. Ну а пока вот эта.

После НАМИ-1 начали разрабатывать НАТИ-2 и даже изготовили 5 штук, но дальше дело не пошло.

Это был уже 1932 год. А значит, самое время рассказать о первом советском лимузине. Это был автомобиль с очень коротким названием Л-1.

Выпускать его начали на заводе "Красный Путиловец" в 1933 году. За основу взяли американский "Бьюик-32-90", который был настолько же сложен, насколько прост был предыдущий рассматриваемый автомобиль, НАМИ-1. Несмотря на гигантскую сложность производства, помноженную на отсутствие опыта, почти все детали были изготовлены в СССР по чертежам, а это были самые передовые новинки того времени, чем собственноручно перечислять, вставлю сразу цитату из журнала "Техника - молодежи" того времени:

Особенность Л-1 заключается в том, что большинство механизмов его автоматизировано. Водителю нужно лишь вертеть «баранку» (рулевое колесо) и в исключительный случаях нажимать на педаль и переставлять рычаг перемены скоростей. Уход за Л-1 максимально облегчен. Для спокойствия хода и устранения вибрации коленчатый вал двигателя Л-1 снабжен особым «амортизатором»; механизм, открывающий и закрывающий клапаны в цилиндрах, сделан совершенно бесшумным; карбюратор снабжен специальным приспособлением, заглушающим свист засасываемого воздуха; в коробке передач автомобиля шестерни находятся в постоянном зацеплении, чем уничтожается стук при включении шестерен, срабатывание их и т. д. Температура охлаждения, состав горючей смеси, установка момента зажигания регулируются автоматически. Особенно интересно устройство механизмов: серво-сцепления и синхронизатора перемены передач. Сервосцепление, разъединяющее в нужный момент двигатель и колеса, действует при помощи разрежения, получающегося при засасывании воздуха в цилиндры, и помогает водителю выключать сцепление без утомительного нажатия на педаль. Также автоматически управляется при переключении в коробке скоростей число оборотов шестерен двух высших передач. Передача включается совершенно бесшумно, при этом внимание шофера не отвлекается утомительным нажатием на педаль сцепления. Все эти «мелочи» делают езду на Л-1 весьма спокойной как для водителя, так и для пассажиров. Внутренняя отделка и внешний вид Л-1 не оставляют желать ничего лучшего; они не хуже, чем в буржуазном автомобиле…

Первого мая 1933 года шесть автомобилей выехали на праздничную демонстрацию, а 19 мая совершили пробег "Ленинград - Москва - Ленинград".

За всю дорогу ни один из шести автомобилей не имел ни минуты простоя из-за работы двигателя и всей ходовой части. Скорость на отдельных участках доходила до 105 километров в час…

Стоит лишь отметить, что кузова этих автомобилей вручную выстукивались каретных дел мастерами, тогда как американцы свой "Бьюик", естественно, штамповали. Но поскольку производство было предсерийное, то ничего страшного. Машины показали себя хорошо, но проект по их массовому выпуску реализован не был. До наших дней не сохранилось ни одного экземпляра.

В это же время изготовлялись лицензионные "Форды", которые затем переросли в ГАЗ-А, но это отдельная тема, там еще и ЗИС появится, и даже КИМ... Все в один пост запихнуть не получится, так что до скорого!